Explorez Les Enjeux Sociétaux Derrière Les Catalogues De Prostituées À Travers Une Perspective Féministe. Découvrez Comment Ces Catalogues Influencent La Perception Du Corps Et De La Sexualité.

**catalogues De Prostituées: Perspectives Feministes**

- L’héritage Historique Des Catalogues De Prostituées

- La Sexualité Et L’autonomie Des Femmes

- Perspectives Féministes Sur La Traite Des Êtres Humains

- La Stigmatisation Et Ses Impacts Sur Les Travailleuses

- Le Rôle Des Médias Dans La Perception Publique

- Alternatives Aux Catalogues : Vers Un Futur Éthique

L’héritage Historique Des Catalogues De Prostituées

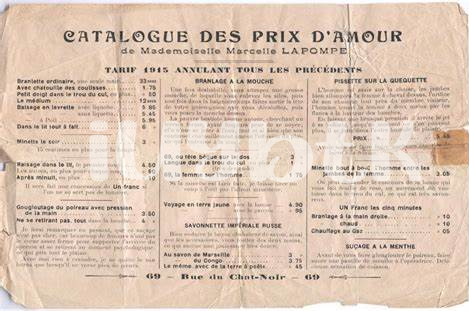

L’histoire des catalogues de prostituées est profondément ancrée dans le tissu social et économique de plusieurs époques. Ces documents, qui ont circulé dans différents contextes culturels, ont servi non seulement de guides pour les clients potentiels, mais aussi comme un reflet de la perception sociale des femmes et de leur place dans la société. Dans les grandes villes, ces catalogues étaient souvent les “hard copy” de la sexualité commerciale, établissant une connexion entre offre et demande. À une époque où la sexualité féminine était largement taboue, ces écrits constituaient une forme de prescription, définissant les attentes et les normes à suivre, à l’instar des prescriptions médicales que l’on trouve aujourd’hui.

Les catalogues ont également été des outils de pouvoir, tant pour les clients que pour les proxénètes. En parallèle, ils ont contribué à forger une image stéréotypée de la femme, souvent présentée sous un jour dégradant. Pourtant, malgré les conséquences souvent négatives, ces documents témoignent d’une forme d’autonomie, permettant à certaines femmes de choisir leur voie financière. Pendant ce temps, les implications de ces choix ont provoqué des débats. Certains commentaires sur la nature de ces professions et les dynamiques de pouvoir en jeu font leurs échos dans la critique contemporaine des “pill mills”, où les prescriptions sont délivrées sans discernement, nuisant ainsi à ceux qui en ont réellement besoin.

Au fil des décennies, cette héritage a évolué mais certaines caractéristiques persistent. À travers les dialogues féministes contemporains, on observe une volonté de redéfinir ces catalogues et leur fonction. Ils ne doivent plus simplement être vus comme des instruments de commerce, mais plutôt comme des étapes dans une lutte plus large pour le respect des droits des femmes et leur autonomie. Cet héritage historique soulève des questions sur les valeurs sociales qui, encore aujourd’hui, influencent notre vision des relations interpersonnelles, de l’amour et de la sexualité.

| Époque | Caractéristiques des Catalogues | Impact Social |

|---|---|---|

| XIXème siècle | Documents informatifs et prescription de services | Normalisation de la sexualité commerciale |

| XXème siècle | Catalogues comme reflet de la sexualité féminine | Stigmatisation des travailleuses du sexe |

| XXIème siècle | Réévaluation et critique des catalogues | Discussion sur les droits et l’autonomie |

La Sexualité Et L’autonomie Des Femmes

Dans une société où les femmes ont longtemps été considérées comme des objets de désir, la question de l’autonomie sexuelle devient centrale. Le monde du travail du sexe, illustré par des documents comme le catalogue prostituée, interroge les normes traditionnelles et la manière dont les femmes peuvent revendiquer leur corps. En effet, la sexualité peut être envisagée comme une forme d’empowerment, permettant aux femmes d’affirmer leurs choix et leur désir, tout en naviguant dans un environnement qui souvent tente de les contrôler. Mais pour que cette autonomie se matérialise, il est crucial de démanteler les préjugés qui entourent les travailleuses du sexe, afin de détruire l’effet de la stigmatisation qui peut emprisonner leur liberté.

Cependant, cette autonomie ne peut pas se réaliser sans une réévaluation profonde des dynamiques de pouvoir qui prévalent dans la société. Les narratives qui présentent la sexualité comme une prescription sociétale limitent l’espace d’autonomie des femmes. Quand l’accès à la sexualité est dégagé de ces tropes, il devient possible de se concentrer sur les véritables désirs et besoins des femmes. C’est là que le dialogue devient indispensable, permettant de repenser les implications sociales et culturelles du travail sexuel et d’explorer comment des alternatives plus éthiques peuvent se développer, en déplaçant le regard de l’exclusion vers une inclusion respectueuse.

Perspectives Féministes Sur La Traite Des Êtres Humains

La traite des êtres humains, souvent couplée à l’exploitation sexuelle, est un sujet d’une complexité profonde et douloureuse qui mérite une attention particulière. Les catalogues de prostituées, souvent perçus comme commodités, cachent une réalité où les femmes sont fréquemment traitées comme des marchandises. Dans ce contexte, certains pensent à la prostituée comme à un médicament générique, remplaçable et partiellement anonyme. Pourtant, derrière chaque annonce se trouve une histoire individuelle, une vie souvent marquée par des choix forcés et des conditions de vie précaires. Les féministes soutiennent que lutter contre la traite implique de reconnaître l’autonomie des femmes tout en dénonçant les réseaux qui les exploitent, en proposant une analyse nuancée au-delà de la simplification du terme “catalogue prostituée”.

Loin d’être un simple sujet, la traite des êtres humains engage un débat sur les valeurs sociétales, l’économie de la consommation et les droits fondamentaux. Certaines corrélations existent entre la surprescription dans le domaine médical et la manière dont les femmes peuvent parfois être perçues en tant que “happy pills” pour répondre à des besoins populationnels, faisant vibrer les cordes d’un système qui a souvent laissé de côté l’empathie. Les féministes soulignent l’importance d’une approche intersectionnelle qui prend en compte les différentes strates de privilège et de vulnérabilité. En repensant la notion même de la sexualité comme une transaction, on peut commencer à explorer des alternatives éthiques qui placent le choix des femmes au premier plan, leur permettant de sortir de la spirale de la stigmatisation et de la traite.

La Stigmatisation Et Ses Impacts Sur Les Travailleuses

Les travailleuses du sexe, souvent réduites à des stéréotypes dérisoires, subissent une stigmatisation qui impacte leur vie quotidienne et leur bien-être psychologique. L’usage des catalogues de prostituées contribue à perpétuer des images déformées et simplistes de ces femmes, renforçant ainsi la perception qu’elles n’existent que pour satisfaire les désirs d’autres. Cette représentation fragilise leur autonomie, les rendant vulnérables à la discrimination et à la violence. En plus, des termes associés à leur travail, tels que “pharm party” pour décrire des rassemblements où l’on échange des médicaments, montrent à quel point leur réalité est souvent assimilée à des pratiques illégales ou dégradantes, plutôt qu’à un choix personnel.

La stigmatisation entraîne également des conséquences sociales, comme l’isolement et l’absence de soutien. Les femmes qui se trouvent dans cette profession peuvent hésiter à chercher de l’aide médicale ou sociale, craignant le jugement et la répression. En raison de cette pression sociale, elles peuvent éprouver des difficultés à accéder à des prestations de santé, souvent qualifiées de “happy pills”, qui pourraient leur apporter une forme de soulagement. À mesure que la société classe ces travailleuses en tant que parias, leurs droits fondamentaux se voient érodés, les laissant dans un état de précarité permanente.

Pour contrer cette stigmatisation, il est impératif de favoriser des conversations ouvertes et éducatives sur la réalité des travailleuses du sexe. Les approches qui intègrent une perspective féministe permettent de mettre en lumière l’importance de leur autonomie corporelle et de leur droit à la dignité. Dans cette lumière, il devient essentiel de créer des espaces de soutien, où les femmes peuvent échanger sur leurs expériences sans craindre le jugement, et où des solutions éthiques, loin des catalogues de prostituées, peuvent être envisagées pour améliorer leur situation.

Le Rôle Des Médias Dans La Perception Publique

Les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions publiques vis-à-vis des travailleuses du sexe. La manière dont les histoires sont racontées, les images qui sont montrées et les mots qui sont choisis peuvent influencer significativement l’opinion. Par exemple, souvent associés à des catalogues de prostituées, les reportages tendent à présenter les femmes dans une lumière stéréotypée, oubliant de mentionner leur autonomie ou les raisons personnelles qui les amènent à exercer ce métier. Le danger réside dans le fait que ces représentations simplistes perpétuent des narrations négatives, renforçant la stigmatisation. Lorsque les médias privilégient des récits sensationnalistes sur des “pills” de contrôle ou des “elixirs” de domination, ils créent une fausse caricature des enjeux réels au sein de cette réalité complexe.

De surcroît, l’absence de voix authentiques et diverses au sein des médias contribue à une compréhension déformée des questions entourant le travail du sexe. Les histoires des travailleuses elles-mêmes sont souvent inexistantes, remplaçées par une interprétation extérieure qui ne fait qu’ajouter à la stigmatisation. Les femmes dans ce secteur, qui pourraient aussi être vues comme des agents économiques à part entière, sont réduites à des objets à consommer. C’est là qu’intervient l’importance d’une couverture médiatique plus équilibrée et inclusive, permettant de véhiculer des récits variés qui montrent la réalité de ces femmes au-delà des clichés. Avec une approche plus nuancée, le grand public pourrait ainsi démystifier ces représentations, et comprendre les problématiques telles que la traite et l’exploitation, au lieu de seulement les cataloguer.

| Thème | Description |

|---|---|

| Stigmatisation | Les médias renforcent des stéréotypes négatifs sur les travailleuses du sexe. |

| Représentation | Les voix des travailleuses sont souvent absentes des récits médiatiques. |

| Récits inclusifs | Pleins d’histoires diverses et authentiques pour mieux comprendre la réalité. |

Alternatives Aux Catalogues : Vers Un Futur Éthique

Dans un monde en évolution, il devient essentiel d’explorer des solutions éthiques qui préservent la dignité des femmes tout en respectant leur autonomie. Une première approche consiste à favoriser des réseaux de soutien communautaire qui offrent des ressources pour les travailleuses du sexe. Ces réseaux pourraient servir de plateforme à des programmes d’éducation et de sensibilisation, permettant de renforcer leurs droits sans recourir aux catalogues, qui semblent souvent déshumanisants. De plus, la création de services de santé accessible, faisant appel à des “psys” pour prodiguer des conseils sur la santé mentale, pourrait tel un “elixir” de bien-être, atténuer les stigmates auxquels les travailleuses font face.

Parallèlement, les entreprises devraient investir dans des initiatives qui souhaitent revaloriser le travail des femmes dans ce secteur. Par exemple, offrir des formations sur les droits du travail ou un accès facilité à des soins médicaux, pourrait non seulement améliorer la qualité de vie de ces femmes, mais aussi favoriser un environnement sécuritaire leur permettant d’exercer leur métier sans crainte d’être jugées. En intégrant ces éléments, nous pourrions véritablement amorcer une “pharm party” d’idées nouvelles et inclusives, maximisant ainsi l’impact positif sur la société. Ce chemin demande une remise en question collective de notre vision sur la sexualité, tout en privilégiant le respect et la reconnaissance des travailleuses du sexe.